据《孝经》记载,孔子的学生子思曾问孔子:“孩子会听从父亲的命令,可以叫他吗?” 孔子说:“这是什么故事?这是什么故事?古代皇帝有七个坦率的抗议者,即使皇帝是个没有道路的愚蠢君主,他也不会失去世界,王子有五个坦率的抗议大臣,即使自己是无道的君主,也不会失去他的诸侯国,也不会失去他的大臣,即使他是无道的大臣 学者有一个直言不讳的朋友,儿子为了不失去自己美好的名声的父亲敢于直言不讳地努力,是不会违背道义的。 所以,遇到不正当的事情时,孩子必须强烈抗议父亲不要做的臣子必须说服国王。 因此,每次遇到不正当的事情,都要抗议和制止。 如果只是听从父亲的命令,就让父亲陷入不义之中,那么就可以说是孝顺父亲了吧。”

在中国儒家文化中,孝的本意是服从父母的意志,以不服从长辈的意志为前提,在精神上给父母温暖,在物质上给予父母保障。 多年来,人们以顺者为孝,衡量孝道为标准,违反父母的意愿被视为不服从的借口。 其实,关于孝道的问题,儒家一直以天地人伦为基础,以人性本善为基础,以行为守德为美称进行宣传。 百善孝引用先达名言和二十四孝的故事等,以此发扬中华民族的传统美德,作为儒家文化的核心和根本。 所以,对孝的理解基本上在大家心中是一致的,但是对于孝的行为方式,每个人都有个人的理解。

在中国儒家文化中,孝的本意是服从父母的意志,以不服从长辈的意志为前提,在精神上给父母温暖,在物质上给予父母保障。 多年来,人们以顺者为孝,衡量孝道为标准,违反父母的意愿被视为不服从的借口。 其实,关于孝道的问题,儒家一直以天地人伦为基础,以人性本善为基础,以行为守德为美称进行宣传。 百善孝引用先达名言和二十四孝的故事等,以此发扬中华民族的传统美德,作为儒家文化的核心和根本。 所以,对孝的理解基本上在大家心中是一致的,但是对于孝的行为方式,每个人都有个人的理解。

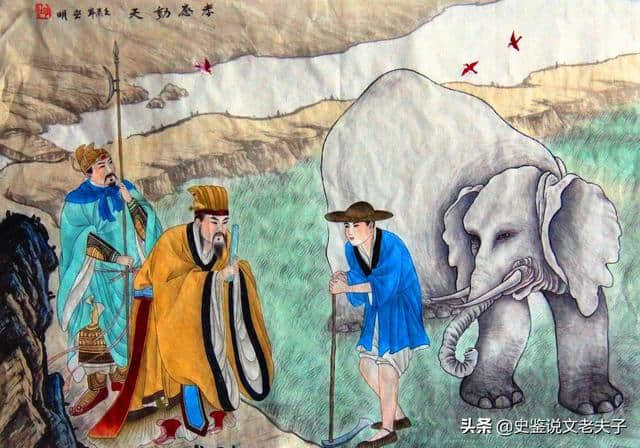

要说孝顺父母和孝顺父母的标准在哪里,也许谁也得不到正确的答案。 皇帝和大臣,父母和孩子之间很难就孝道问题达成共识。 那么,儒家说既然明确了孝义的根本,那么人的角色变化的时候心的基准也许会变化。 因此,这是衡量是否服从孝道的难点。 那么,无论是以百善孝为先,还是熟读二十四孝的故事,一直被困在人们头脑中的顺顺者为孝,都被作为是否一个人孝敬的基准。 顺者是孝,也是人人都明白的。 所以,在孝道的问题上,如何公认,符合传统思想的标准,其实很难。

要说孝顺父母和孝顺父母的标准在哪里,也许谁也得不到正确的答案。 皇帝和大臣,父母和孩子之间很难就孝道问题达成共识。 那么,儒家说既然明确了孝义的根本,那么人的角色变化的时候心的基准也许会变化。 因此,这是衡量是否服从孝道的难点。 那么,无论是以百善孝为先,还是熟读二十四孝的故事,一直被困在人们头脑中的顺顺者为孝,都被作为是否一个人孝敬的基准。 顺者是孝,也是人人都明白的。 所以,在孝道的问题上,如何公认,符合传统思想的标准,其实很难。

本开头引用的“孝经”的子思和孔子的问答,其实子思为这个问题困惑。 孔子作为圣人,儒家文化的创始人,在孝的问题上不断地为弟子们教授和传播其真义。 孔子思想中,一味顺从并非真正的孝顺。 君臣之间、士先生与臣籍之间、士子与朋友之间、父母与孩子之间的孝顺应该以道德为基准展开。 作为后者,考虑到以忽视道德制约为前提的所谓孝顺,孔子不认为这是孝顺。 如果国王不义,臣子不抗议,商纣王的悲剧将在后代重演。 父母做了不道德的事,作为孩子没有非观念而顺从,是不能帮助犯罪的。 并且,天下的父母也不是严格的父亲慈母,坏蛋那边也有很多人。 这是孔子说的,如果只听从父亲的命令,使父亲陷入不义之中,可以说是孝顺吗? 其实,孔子最担心的孝道也是歪曲施行的地方。

本开头引用的“孝经”的子思和孔子的问答,其实子思为这个问题困惑。 孔子作为圣人,儒家文化的创始人,在孝的问题上不断地为弟子们教授和传播其真义。 孔子思想中,一味顺从并非真正的孝顺。 君臣之间、士先生与臣籍之间、士子与朋友之间、父母与孩子之间的孝顺应该以道德为基准展开。 作为后者,考虑到以忽视道德制约为前提的所谓孝顺,孔子不认为这是孝顺。 如果国王不义,臣子不抗议,商纣王的悲剧将在后代重演。 父母做了不道德的事,作为孩子没有非观念而顺从,是不能帮助犯罪的。 并且,天下的父母也不是严格的父亲慈母,坏蛋那边也有很多人。 这是孔子说的,如果只听从父亲的命令,使父亲陷入不义之中,可以说是孝顺吗? 其实,孔子最担心的孝道也是歪曲施行的地方。

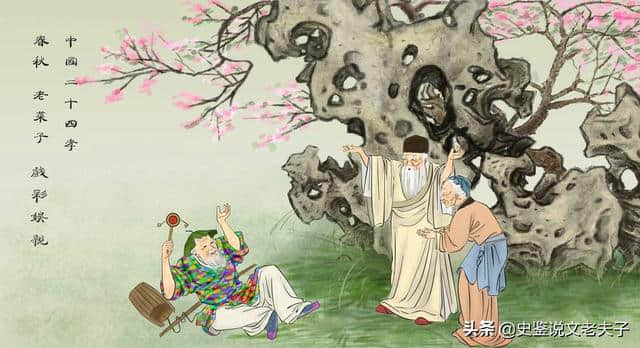

孔子宣传的孝道放在今天,其核心内容依然没有改变。 但是在现实面前,明确了不孝顺父母才是真正的孝顺父母。 严父慈母当然应该感谢敬爱,但父母的错误也应当立即指出纠正。 对于打着孝敬父母的招牌,指责孩子不孝敬父母的父母,如果遵守道德良心,与其主张公理,还不如说是不孝敬父母吧。要说现在的社会,有人是为了老不敬者。 特别是现在社会上流行的语言是“不是老人变坏了,而是坏人变老了”。 这话虽然过激,但现实中有多少活生生的一例老年人发生过不敬的事件呢? 还有,多少老人倚老卖老,成了人人喊道的老鼠? 如果他们的孩子们根据“顺者为孝”的原则支持所有这些父母的不良行为,那么二千多年前孔子的话,至今仍然适用,因为虐待的共犯践踏了社会的功德良知。 虽然他的老人给我们提供了思想,但是今天父子却没有预见到。

天道人伦,性由心生,在家孝顺的人,不必远行烧香。 感谢父母的困难,辨别善恶,领悟孝敬父母的真正意思,尊敬孝敬父母和亲人,是人的根本。 只是孔子所说的孝义的真正信息,应该记在心里。

天道人伦,性由心生,在家孝顺的人,不必远行烧香。 感谢父母的困难,辨别善恶,领悟孝敬父母的真正意思,尊敬孝敬父母和亲人,是人的根本。 只是孔子所说的孝义的真正信息,应该记在心里。