前几天我看了《中国诗词大会》,第一季度只看了一点,第二季度不落场。 喜欢陈先生,不喜欢彭敏先生,喜欢王子龙,不喜欢姜温页,第一季的李四维,看着想笑,想起了以前在网上爆红的那个龅牙哥哥。 我喜欢第二季度新登场的《毛泽东诗词》,喜欢经常登场的《诗经》诗。 但是,对于《诗经》的诗,小编有不同的见解。 比如说,我非常喜欢那个“子衿”

子衿

青青子衿,悠然我心。 即使我不去,子宁也不听那个声音吗?

青青子钦佩,悠然自得。 就是我不去,儿子也不来吗?

选择了西达西,在城阙中选择了西。 整天不见,如三月!

“子衿”是脍炙人口的情歌,喜欢很多人,也喜欢小编。 但是,小编认为是男同性恋爱的咏唱,很多人也这么认为,比如清代学者程廷祗,比如百度百科。 为什么呢? 让小编详细地讲一讲。

让我们先来看看“子衿”的基本含义。 参考译文如下

在蓝色的领子上,悠然地连结着我的心。

就算我没去,你也不能自发地向我传达音信吗

色彩鲜艳的玉佩,悠然地挂在我的脑海里。

就算我不去,你也找不到我吗?

挠着头在原地走来走去。 门楼上只有一天没见面,仿佛过了三个月似的。

《子衿》涉及人物简单:我、子。

关于事件也很清楚。 “我”和“子”约会,但“我”因为什么原因,没有在镇上约会。 所以“我”在城门等着,希望“子”能找到“我”。

“子衿”人物性别不明确。 “子”是男性,这一点很清楚。 “我”男人是女人,但没有说诗。

“孩子”一定是男性。 理由是:二: 1、“子”是男性的称呼,二、青袄:蓝领长袍,古代多穿衣服。 春秋时代,国子生的制服,与道服和僧服相似,代表着身份。 古代,书生都是男人,国子生也是。

青袍的风格如图(图1为服装版,图2为变化版)。

青袍服装,蓝领应该伸到腋下

“我”的性别,诗不清楚,“我”有可能是1、男、2、女。

对于“我”的性别,不同的人有不同的理解,很多人认为“我”是女性,少数学者认真分析“我”的人认为“我”是男性。

“子衿”的“我”,最好是男人还是女人,大家分成正反两派来讨论。 主编支持“我”的是男性的意见,代表反对,辩证法如下

1、“子”的身份

“子”身穿青袍,青袍是春秋战国时代的书生制服,当时的基本代表是“国子生”的身份。 “国子生”不是普通人,多为官子弟,有权势的人是国营学堂学习的学生。 “子”挂在玉佩身上,说明家庭的富裕。 所以,“子”是个有钱有文化权利的少年。

2“我”的身份

按照古代的门户,事物是类似的思想观念,“我”和“子”应该年龄相近,地位相当。 这也可以通过“子”的称呼来表达。

“子衿”中的“子”是第二个,是你的意思。 春秋战国时代,“子”具有多义的意义,作为第二个称呼使用时,使用时有一定的讲究。 “子”的第二人称呼称呼,在平常生活中使用,可以称呼地位接近或低的男性,但不用于年长者或身份高的男性。 最常见的使用场景是年龄相近的男性之间相互呼唤。

因此,“我”和“子”的身份必须一致。 如果是男性的话,也是国子生。如果是女性的话,是有身份的少女。

3、“我”可能是男性的第一人称

现代的我是第一人称,男女共通。 但古代的“我”曾经是男性专用的第一人称。

“我”最初的本义是军队仪仗兵器,其材质以青铜为多,在西周初期也有使用,现代出土于我国各地。 具体如下

仪仗兵器“我”故宫博物馆西藏西周初期青铜

春秋时代,铁制武器被青铜武器取代,“我”被淘汰为仪仗的武器,“我”这个词的意思也是带着武器,作为一个呼吁游行的男人,更成为男人的第一人,成为男女共同的第一人。 “我”这个字的写法也是如下进化而来的

“我的字进化了

“子衿”出生的那一年无法考证,也不知道女性什么时候开始以“我”为第一人称使用。 但是郑国于公元前375年灭亡,“子衿”出生的时间明显早于此,“我”很可能是“子衿”中男性的第一人称。

其实,当时女性有专用的第一人称。 那是“厖”,这句话的子孙成了“奴隶”、“奴隶家”。 详情请参阅书籍《女性第一人称代词“单词”的进化》。

4、从城门楼分析“我”是男性

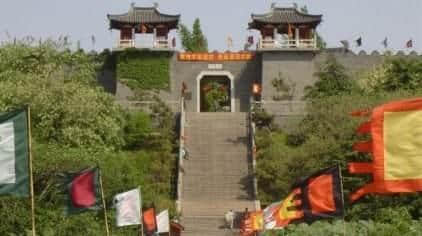

古城门楼是一个比较特殊的地方,它是城市的大门,是防御的重要地方,多年来士兵一直守护着。 因此,在这个地方,一般老百姓不能上山,女性也不能去。 “我”“在城堡”表明“我”是男性。 城市奎恩通常如下:

城阙

城阙

从动作描写分析“我”是男性

“子衿”中的“我”、“选择我们,城阙”。 “挑衅”是挠头的意思,“达”通过“踏”字,“挑衅”是当场行走的样子,这显然是一个描写男性的词汇,即使在现代,描写女性时也不会使用“抚摸头部行走”这个词吧。

6、从礼法分析“我”是男性

“就算我不去,子宁也不听声音吗? “我不去,儿子不来吗? ”这两句话说明了平时“我”积极地去寻找“孩子”。 如果“我”是女性,特别是有身份的少女,那就不符合当时的礼法了。

门楼是公共场所,周围有很多士兵,楼下内外也有很多人能看到的“我”是有身份的少女的话,上去也不会在这种地方露面。

因此,主编反过来认为“子衿”是男性恋爱的深歌。

那么,小编在“子衿”中“我”是男性的分析,所以“我”是女性的正面,又该如何辩证,欢迎大家的评论。 (很难找到有福利的照片。 现在的百度照片很糟糕。 我不喜欢)

本文是南竹编辑的《南竹文化男同性恋历史外宠时代》系列文章,请大家注意。