唐朝有很多二流诗人,写了准一流的作品。

例如李益的“今后不爱良夜,在他月下的西楼”、金昌绪的“叫黄莺,在糯米树枝上鸣叫”、国王驾驶的“蜂蝶过墙,春色在旁边”…

这些诗人用现在的语言说“诗人不红”。

盛唐山水诗人的常设也是他们的一员。

这个名字我们可能不太知道,他有着永恒的名作,写下了“安静”的最高境界,比不上普通人。

这首诗名叫《题破山寺后禅院》,全文如下

清晨一进古寺,第一次晒高林。

曲径通幽门,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁俱寂,馀钟磬声。

题为 的墙诗,描写了诗人早晨在古寺走来走去看到的情景,虽然只有8句,但产生了两个词也不简单。

的墙诗,描写了诗人早晨在古寺走来走去看到的情景,虽然只有8句,但产生了两个词也不简单。

这首诗的作者常不详,知道他活跃在盛唐时代,曾与王昌龄同等入学。

在唐朝是“五十多岁的进士”,而且不是进士,在孟郊外就像四十六岁的进士一样,五十岁的进士混获了县尉。

常设也差不多一样,上高中也得不到志向,最后他识破名利,隐居鄂渚的西山。

他的诗多写山水田园,王维孟浩然是同道之人。

可惜他现存的作品不多,这部《题破山寺后禅院》是其代表作。

的诗开头说明了时间和地点。

的诗开头说明了时间和地点。

早晨,他步行进入古寺,第一个升起的红太阳照亮了房子后面的山林,显得更加青翠。

初联看起来很平,其实含有很深的意思。

“第一天”写下了旭日东升的活力。 这不仅是自然景色,也是诗人心灵的描写,当时他的心情就像这第一天一样美丽,充满希望。

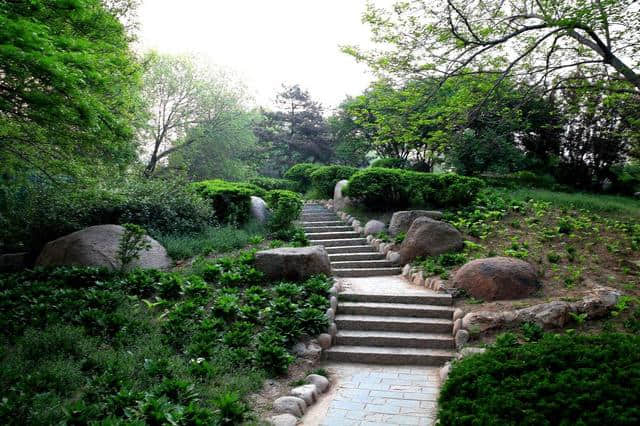

接着是颔连写的是后禅院的幽静迷人的景色,这篇文章也产生了曲径相通的这个词。

他沿着竹林的隐蔽小路,走到深处的后院,发现僧侣们在读礼佛的禅房就在那棵花木深处。

这样幽美的景色怎么令人陶醉

北宋文坛的大男子欧阳修对这篇文章赞不绝口,虽然想模仿着写,但是怎么也写不出来。

之后,他在青州的寺院休息,终于感受到了“曲径相通”的境界,但还是没能写出这样的诗句。

由此可见,常设这两首诗的意境之高,欧阳修也达不到,远远优于常人。

中颔连的两句也是永恒的名句,有禅意。

中颔连的两句也是永恒的名句,有禅意。

他望远望去,看见山后阳光明媚,鸟儿欢快地飞来飞去,他又走到清水潭边,潭中倒影清晰,却看见了天空之灵。 此时,他完全抛弃杂念,深深陶醉在这山光的色彩中。

佛家讲究“静”,消除烦恼,此时诗人认为禅趣深远,有尾联的“万籁寂”。

尾联用声音构筑了宁静、宁静和平的境界。 这也是诗人所追求的。

他沉浸在寺院幽美的场景中,仿佛所有的声音都消失了似的,只剩下那高音的钟声,把他引向了更加幽灵纯洁的世界。

这种安静的声音书写方式,与王维的《空山上没有人,但听人的声音》不同,是同伴的妙处,声音看起来安静是为了衬托出“安静”。

而且,常设在这里的“静”不仅是环境,也是心灵的“静”。

这样超脱世俗领域,比不上普通人。

全诗水平清晰,一步一步把读者引向真正安静和平的境界,读起来心情舒畅。

全诗水平清晰,一步一步把读者引向真正安静和平的境界,读起来心情舒畅。

后来清朝纪晓岚将这首诗评价为“兴象深刻,笔致奇妙,这就是神来之候”。

读了这首诗,你能感受到那种俗气的“静”吗?

- END -

作者:凯紫

读完的读者还记得被笼子称赞过哦

(图片来自互联网,已删除)