世界范围广泛、文化丰富的国家通常有两个中心,美国有纽约和洛杉矶,俄罗斯有莫斯科和彼得堡,德国有柏林和法兰克福,英国有伦敦和爱丁堡,日本有东京和京都,中国有上海和北京,这两个城市也是中国

1、政治中心和社会中心

1、政治中心和社会中心

北京作为政治中心发达的不是地方政治,而是帝国政治和国家政治。 因为在天子的脚下,地方即国家,国家也是地方,被国家权力的直接控制包围着。

晚清以后的北京也形成了地方社会,这些地方社会由绅士和商人构成,但近代北京没有近代上海那么强大的地方自治势力。

上海不一样。 从晚清开始,作为通商口岸城市,政治权力一直处于多样化的状态,无论英美、法国、日本、清廷、北洋,都无法独占控制这个东方第一大城市。

在中国,如果地方处于多权力竞争的空隙中,反而会有兴起地方社会的空间。 上海的地方自治最初是在这个鸿沟中成长的。

诡奇的是,从清末开始的地方自治是在国家权力扩大的同时发生的。 由于贸易、经济、金融中心集中在上海,上海地方自治的背后有较强的资产阶级支持。

这种力量不是自上而下的国家权力,自上而下的权力给你,任何时候都可以恢复。

上海的地方自治由于城市自身成长的经济实力和文化实力,具有持续的冲击力和爆炸力。 近代上海可以成为中国社会文化的中心,绝非偶然。

这座城市的资产阶级和文化精英,对他们来说,上海是他们存在的家,他们控制着城市的地方事务,借助城市的实力,多次向中央挑战,上海成为北京以外的第二大政治中心。

1900年慈禧皇后向八联军宣战时,竟然出现了以上海为中心的“东南互保”。 国家对外宣战,地方和“敌国”讲和。 辛亥革命发生后,南北对峙,在上海进行了南北和平谈判。 最后,马勇教授说到“民国不是被提出来的,而是被提出来的。” 讲这个故事的是上海。

让我们看看“五四”运动。 运动在北京爆发时,北洋政府强硬,学生上街抓获一人。 到了6月3日,上海资产阶级和文化精英合作罢工、停课、停市,这次震撼了世界舆论,北京政府最后屈服,解放了学生,罢免了3名“卖国”官员,不敢在巴黎和会上签字。

“五·四”运动发生在北京,在上海结束,北京学生开始,最后上海市民阶级跟进取得了胜利。

1935年的“一二九”运动也是如此,首先在北京开始学生,席卷全国后,上海各界成立了各种救国会,把原本单纯的学生运动扩大为全民的运动。

五四运动浮雕

这两座城市,北京发达的是以知识分子为中心的公共领域,上海是市民社会的主营地,以资产阶级为中心。 所以在近代中国的历史中,多次大运动在北京开始,在上海的燎原,最后获胜。

现代化的上海,作为社会中心和经济中心,利用地方的市民社会和城市空间,在清末民初中国的政治中发挥了第二政治中心的作用。

2、帝都和魔都

在近代中国,最好的国立大学和教会大学大部分都在北京。 北京是中国不可挑战的学术中心,至今如此。 作为学术中心,北京知识分子的主体主要在大学。

这些学者的专家是国家精英,他们继承了帝国士先生的传统,他们的兴趣除了专业兴趣外,主要是国家和天下大事,与地方事务没有任何关系。

民国时代的北京知识分子,通常与首都的地方社会绝缘,但他们在这个城市里充满了故乡般的温柔。

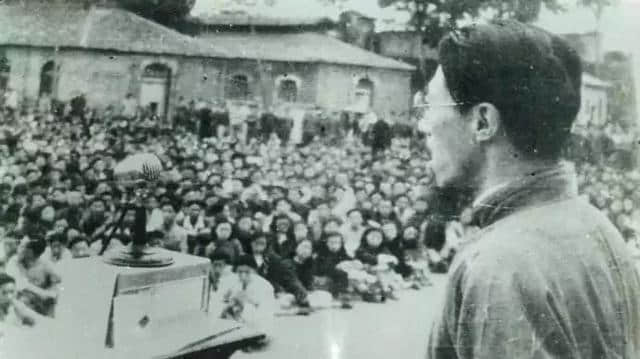

在西南联合演讲一次以上

在西南联合演讲一次以上

很多京派的知识分子也曾经住在上海。 上世纪20年代末,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋都生活在上海,但他们不喜欢上海,上海的商业气体太重,一直有疏远感,30年代以后,他们回到了北京。

这些南方的知识分子不会说北京话,但在北京还觉得自己是这座城市的主人,反而把真正的北京人老北京当做他。

对于上海的文化精英来说是不同的。 上海是什么?上海不是家也不是国家,上海是个城市,是个有自己机制、血脉、灵魂的城市。

民国时代的上海文化精英与首都不太相同,主要不是大学教授、专家学者,而是出版社、报界大王、记者、编辑、民间教育家,另一类是以自由撰稿人为主体的流浪文人。

他们气质不同,一个是资产阶级,一个是波希米亚,但他们之间没有绝对的边界,彼此流动,共有同一个城市的文化。

萧军与萧红

萧军与萧红

比如,申报老板的史量才,他既是银行家,又是报界之王。 另一位波希米亚式流浪文人,来自全国各地,像许鞍华导演的《黄金时代》中的肖邦、肖邦一样,在上海以自由的文章卖稿生活。

他们看起来对资本主义充满了仇恨和批评,但他们的生存状况离不开这种高度资本主义化的文化市场,这两部分上海文化人看起来很清楚,实际上没有不可逾越的差距。

上海这个城市有魔都的绰号。 魔都的魔力在哪里,可以说是资本主义,也可以说代表着近代文明。

无论如何,魔都上海就像一座文化巨大的熔炉,融合了来自地域和文化背景的所有新移民,给住在这座城市的文化人士以包括反抗者在内的无法抵抗的魔力感,产生了城市的身份。

无论喜欢还是讨厌,最后他们的生活方式不能游离资本主义化的生产秩序和生活秩序。 北京是帝都,上海是魔都,中国的双城记非常精彩。

北京胡同的老影

北京胡同的老影

3、二元社会和一元社会

我多年来观察了北京和上海两个城市,发现北京是二元社会,上海是一元社会。 如何理解?

众所周知,1949年以后的北京有大院文化和胡同文化的区别。 住在大院文化中的是全国各地的机关人员,他们在政府机关和文化事业机关工作,属于首都的高层次,但大多不是北京人,正确地说,这是首都人,不是北京人。

真正的北京人住在胡同里,多在北京市的下层,是蓝领阶层。

这两个阶层,一个是首都人,一个是北京人,文化、语言、生活习惯和风俗习惯很清楚,有不可逾越的差距。

去北京人家,进家,不问主人的情况,看看他家的布局、环境气氛,可以粗略地判断主人属于哪个阶层,是北京人还是首都人。

但是,如果将这种判断方法应用于上海,将不会成功。 上海社会各阶层的收入、身份虽然有很大差别,但基本上是共同文化的,这就是市民阶层的文化。 过去上海有工人家庭和知识分子家庭,这是两个不同层次的社会阶层。

但是,进入家庭后,有时很难判断主人属于哪个阶层。 上海的文化人家庭,井井有条,带有浓厚的市井气息。 到工人家庭一看,客厅里也摆着一套不列颠百科全书。

上海1843年开业

上海1843年开业

上海是一个文化集中的社会,精英阶层和市民阶层身份流动,文化整体,都市文化追求的市民阶层。 文化人有市民风气,市民层有小资本。

4、中国文化之都与世界主义之都

北京作为具有800多年历史的古都,充满浓郁的中国风。 近年来,北京成为洋气、鸟巢、水立方、西方的后现代风格。 但是,北京建筑最失败的还是所谓的中西合壁。

相比之下,无论是城市风貌还是市民兴趣,上海都被视为西洋风格,而不是“中国”。 这也不足为奇。 上海1843年,这座城市本身就是全球化的产物,没有全球化,就没有上海。

上海在全球化进程中诞生和发展,她在全球化浪潮中获得并未失去。 这是上海与许多其他开放城市的不同之处。

上海是一个兼容的城市,像纽约一样,是世界主义的大城市。 在近代中国,西方文化是最早来到广州的,但由于广州在地域属于岭南文化,与西方文化的冲突很大,至今广州仍然是一个充满南国情调的中国城市,不是世界主义。

然而,上海在地域上属于江南文化,江南文化的理性主义和浪漫传统,恰恰符合欧洲文化新教的资本主义精神和天主教的艺术情调,产生了亲和性。

国际大城市纽约

国际大城市纽约

不仅如此,世界文化的其他重要流派:俄罗斯文化、犹太教文化、日本东方文化等也深深影响了上海的城市文化,上海文化表现出世界主义的杂交风格,与北京的中国风格形成了鲜明的对比。

5、北京是有文化的村庄吗?

民国时代的北京文化是一元,上海文化是多元的,但今天好像颠倒了。 我去看了南锣鼓巷后,感慨万分。 很像上海的田子坊,但感觉不一样。

在上海人眼里,南锣鼓巷道乱七八糟,虽然脏,但在文化上却是五彩缤纷的。

上海比北京文明,但北京没有文化。 有一年,请哈佛大学的李欧梶教授在华东师范大学发表演讲,学生对北京的印象如何?李欧梶脱口说:“北京? 北京是一个有文化的大村庄。 ’他说

如果村子没有贬义,北京确实像村子,而且有很多村子。 许多北漂族抱着梦想涌进北京,北京愿意接受他们,也是海归、土豪、下层人士、流浪艺术家。

今天的北京在文化上充满竞争和活力,一座山,一个村子到处林立,风格多样,竞演。 从上海人的角度来看,这些村庄似乎是“古老的土壤”,越是民族,越是世界性的,今天北京的文化创造力比上海强得多。

民国时期的上海

民国时期的上海

民国时代的上海,也是吸收五湖全世界精英的大城市,产生了海上古老梦想的光辉。 但是,1949年以来,上海成为计划经济的主营地,人才流动处于半封闭状态,上海成为上海人的上海,文化上日益一元化。

近二十年再次开放,但文化自凝倾向没有得到根本转变。

形容上海的词语叫海纳百川,一般人所理解的是这个词语的表层,上海文化海纳百川宽容,吸引着全中国、全世界的各种文化。

但是依我的说明,海纳百川还有另一个意思。 上海的城市文化具有很强的同化能力,你来到上海,不管是什么江河,都会被上海同化,形成单一的海派文化。

曾经美国也自称“大熔炉”,同化了所有的外来文化,之后受到批判,所以今天的美国不能自称“大熔炉”。 它政治不正确,美国文化成为文化多元主义,具有很大的包容性。 北京文化今天像美国,包容力强,有很多元素。

到了21世纪,城市的未来取决于创新能力。 但是,上海的创新能力,与其说和北京有距离,不如说不及深圳和杭州。

快速发展的杭州

快速发展的杭州

在我看来,上海建立创新中心最重要的抵抗不是政策,而是文化。 因为海派文化只欣赏高大的东西,蔑视下层的人。

但是,真正的创新往往来于基础,雄心勃勃的基层人员十人,失败了,成功的是伟大的创新。

上海以为自己很高,以文明自居,整个城市非常规范整齐,反而缺乏真正的创新能力。 北京看起来有些混乱,反而有很多突破和创新空间。 适度混乱是创新的,过度规范只能遵守。

我发现,无论是高大的回国,还是国内的失败者,想着平静的日子的规矩人都想去上海,痛苦不安的人来到北京,上海越来越规矩,这使得海派文化越来越单一,缺乏多样性和生命的原创力。

海派文化的特征是什么?没有特征是海派文化的特征。 脸庞模糊,看起来很美,但很相似。

0大楼耸立的深圳

0大楼耸立的深圳

今天的海派文化,学习能力、模仿能力强,而且模仿的是海外最高的。 具备任何时尚元素,运用西方人的理念、框架和表现方式,再加上中国的素材,只有自己独创的想法。

北京和上海,北和南,帝都和魔都有自己的光辉,有自己的骄傲,也有自己的缺点。

中国文化之所以强大,是因为其内部文化的丰富和多样性。 既有东西方文化的不同,也有南北文化的不同。 其内在丰富性和差异性,冲突、相辅相成。 中国有这个“双城”,怎么会幸运呢。